���V��L����

���V��L���i�Č��E�]�˓��������فj

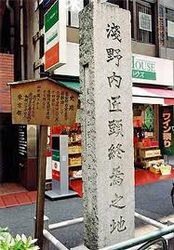

���V��L���i�܂̂����낤���j�́A�]�ˏ����ɂ�������L���̂ЂƂB�{����a�̑�L�Ԃ������R�Ƃ̑Ζʏ��ł��锒���@�Ɏ���S����50m�A��4m�قǂ����~�̘L���B�L���ɉ��������������璹�̊G���`����Ă������Ƃ������V��L���Ə̂��ꂽ�B�������A�u�]�ˌ�����Z���V�}�v�̓��Y�����ɂ́u���m��L���v�ƋL����A�u�}�c�m�������E�J�v�Ɠǂ݉������U����i���C�f����w�}���ّ��A�w����o������̗��@���[���b�p�ɖ�����{�̕�@�V�[�{���g�E�R���N�V�����x�i�V�[�{���g�E�J�E���V���ҁA1990�N�j140�łɎʐ^�����j�B

���\14�N�i1701�N�j3��14���ߑO10�����A�ԕ��������g�������ł�������쒷�������̘L�������Ɗ̐����g�Nj`���Ɏa����������ň�ʓI�ɂ��L���ł���B

���݁A�c�����䉑���̏��V��L�����������ꏊ�ɂ͏��݂������肪���Ă��Ă���B���Ȃ݂Ɂw���b���x�֘A�����㌀�ł͉��G�ɋ���ȏ����`����Ă����i�����邪�A���ۂ̉��G�͏��������������̂ł���A�j���ɔ�����B

���c����c1�c�����䉑��

����ʁ�

�������g�����c���u��蒬�w�v���k��10��

���͖�

�߂̉����i�ߌ�1�����j�t�ҔԂ̓c�������i������֔ˎ�j�̎ň������ɂ��������~�� �a���ƂȂ���������������͈�֔ˎm75�����ԉ��Ăɏ悹�s���Ƃ���镽�������o�Ďň������̓c���@�i���`��V��4���ځj�ւƌ��������B �����̉E���ɂ��鏬���Ȗ�B

���c����c1

�c�����䉑��

����ʁ�

�������g��

�������u�|���w�v���k��5��

���������I���V�n��

�i�`��Y�Ɗό��l�b�g���[�N���j

�������������(weikipedia)

��������������I���̒n

�i��m�֔˓c���@�Ձj

�ň������ɉ��B��m�֔�3���A�c���E�����v����(��������)�̏㉮�~���������B �\�̍��i�ߌ�4������j�ɓc���@�ɂ�������͏o��̊ԂƂ��������̈͂��̒��Ɏ��p����A���Ă�������E�����ꂽ�Ƃ����B���̌�1�`5�̗������o���ꂽ������͓��Ђ����t���]�����Ƃ����B�c���Ƃł͑����ؕ��Ƃ͎v������炸�A�����̊ԗa����ƍl���Ă����悤�ŁA����̍��~�̉���B�Â�����Ȃǂ����Ƃ��� . �\�̍��i�ߌ�5������j���{�̐����g���Ƃ��ď��c�����i��ڕt�j�A�����g���Ƃ��đ���i�����ǁj�d���A��v�ے����i�ڕt�j�炪�A�c���@�ɓ������A�o��̊ԂɂĐ�쒷��ɐؕ��Ɖ��Ղ�鍐�����B�ؕ��ꏊ�����ł��邱�ƂŁA����Ƒ�v�ۂ́u���Ƃ̍�@�ɔ�����v�R�c��������ڕt�̏��c�ɂ͎����ꂸ���ł̐ؕ��ƂȂ����B

������������̎����̋�

�u�������ӁA�Ԃ����Ȃى�͂܂��A�t�̖��c�������ɂƂ₹��v

���N35��

��[�͐��Ƃ���p�l�u���J�����q��v���狏���u������Z�v�A���[�˖��u�������E�q��v�A���u�c����l�Y�v�A����ɕЉ��A��L��6�����������ɂ䂫�A��x���ɖ��������B�i�₵�������ł������j �ؕ��̏ꏊ�̂��ƂŐ��Ɩ{�Ƃ̏������|��j�����g����c���@�ɍ������킵�A�u���ł̋V�́A������̎w�}���v�Ƃ̐\�����ꂪ���ꂽ�B�V���H���A�n��͎�N�����̒��ŏ��c�A��v�ہA����i�����ǁj�̎O���g�ɑ��A�u�Ȃɂ䂦�A�������Ɏm���l�̎�舵���ɂ����̂��v���������B���c�̓����͞B���ł������B��v�ۂƑ���́u���ł̐ؕ��͂����ɂ��s�s���ƍR�c�������v��i�ł��鏯�c������Ɏ����ꂸ�A�w�}�ɏ]�����B���̌��ʁA���c������͕s���̗��������đ�ڕt���Ƃ�����ꂽ�B

�`��V��4-28-31�t�߁j

����ʁ�

JR�u�V���w�v���

�k��15��

�ԕ�ː����������~��(�]�ˏ��X�U������)

�i�����H���Ō�傠����j

�ԕ�˂��z�n�̒n�ɍ]�ˏ㉮�~���\�����̂́A����3�N�i1657�j�̂��Ƃł���B ����܂ł̏㉮�~�͊O���c�ɂ������B�����������˂Ƃ̑��Αւ��ɂ���Ĉړ]�����B ���Ə���ˎ咷���̎������ł���B���\14�N�i1701�j�ɖ��{�Ɍ��������܂ł̊� �ԕ�˂̏㉮�~�ł������B���邪���܂ꂽ�̂����̉��~�ł������B

�����斾�Β�10

����ʁ�

�������g��

����J���u�z�n�w�v���k��10��

���⒬�����i���g�Ǔ@�ꕔ�j

�g�Ǔ@�̍L���F���ؐ�2,550��

�i��8,415�u�j�ꉮ���ؖ�388�i��1,280�u�j ��������426�i��1,400�u�j������30�� �B ������������ؕ��A�ԕ�˔˂����ׂ���̌��\14�N8��19���A���{�͋g�Ǐ���ɑ��āA�������̉��~����{���i�n�c�旼��3���ځj�̏����o�V���̏グ���~�։��~�ւ����s�����B����ɁA���̒����8��21���ɂ͏��c������i�����������Őؕ���������ڕt�j�A��F�ߍ]��`�F�i�g�ǂƒ��ǂ����Ă������ƒ��ԁj�A����~�d�i�g�Nj`���̎���j��3���ɑ��u�߂��ǂ��Ȃ��v�Ȃǂƙ�߂Ė�E���Ƃ����B�g�Ǐ����12��12���ɉƓ��O���ŗ{�q�̋g�Nj`���ɏ���A�B����\���o���B���݂̋g�Ǔ@�Ղ͎��ˎ��ӂ̖�30�i��100�u�j��n���L�u���w�����A���a9�N�ɓ����s�Ɋ�t�����̂����݂̋g�Ǔ@�ՂƂ��Ďc���Ă���B�����̋g�Ǔ@�͌��݂̋g�Ǔ@�Ղ̖�85�{�̍L����������

�n�c�旼��2-13�@���⒬����

����ʁ�

JR������

�u�����w�v����

�k��10��

����@�R��

������@

�������肪�I�����A�����g���ŗ�����o���ہA�ҋ@�Ƌx���̂��߁A�����߂��̖������i����@�j��ڎw�����B�`�m�������������̎R��Ŏ��m�Ɗ|�����������A�����ł͕Ԃ茌�𗁂тČ����炯�̔ނ�����āA�ւ�������R����J���Ȃ������B���̂��ߗ��������l�ňڂ菬�x�~����邱�Ƃɂ����B

�n�c�旼�� 2-8

����ʁ�

JR������

�u�����w�v���

�k��5��

�ԕ�`�m�x���̒n�Δ�

���������A���c�쉈���ɓ쉺���A���N����n��A�i�㋴�̎�O�ɂ��������X�≮���F���ŋx�������B���F���̎�l�앺�q�͔o�l��䑴�p�̖�l�ŁA�Q�m�̈�l�A�卂����Ƃ͔o�~�̗F���m�ł��������߁A�����Ɣ�J�̐ԕ�Q�m�������A�g�����Î��Ō}���A�����̋x������邱�Ƃ��o�����B���݂ł��A�ԕ�`�m���������12��14���ɂ͊Î���X��łӂ�܂��Ă���B

�]���捲��1-6�@���F(������)�r��

����ʁ�

�������g��

�������u��O�����v���k��15��

���݂̉i�㋴

���\11�N�i1698�j�֓��S��ɓߎ������{���Ɛ[������ԋ��Ƃ��ĉ˂����B ��슰�i���̍��{�������݂̎c�ނ��g�p���ĉ˂���ꂽ�B�D���ȓ��^�̋��ł���A�������x�m�R�̒��߂��悢�̂ŁA�L�d�Ȃǂ̋ъG�ɂ�������`����Ă���B �ԕ�`�m�����́A���̋���n���Ă������B

�������g���������u��O�����w�v���k��15��

�ԍ�X��_�Ёi���O�g�˓@�Ձj

�ԍ�암��

�i�������@�ɍŌ�̕ʂ��������j

�i���v�����ƎO���ː��Ɓj

������������ؕ���A�����ł��鈢�v���i����@�j�͎��Ƃł���O���ː��Ɖ��~�i���X��_�Ђ�����j�ɖ߂��Ă����B �������蒼�O�A��Γ������ǗY�͓암��̎O���˓@�̝���@�̂��Ƃ�֍Ō�̂��������������A�g�ǂ��㐙�̊Ԏ҂������������ĂĂ���̂Ō����œ�������̂��Ƃ�`���邱�Ƃ��o�����A���̏�ł́u���ƂɎd������̂ōŌ�ɓa�ɏč������Ă��������v�Əq�ׂ��B�����������@�͌������u�s���b�̏č��ȂǓa�͖]�܂Ȃ��B������v�Ƒ���̂̂����Ēǂ������B��͂�������Ɠ�������ɉ����҂����̖��O��A�˂��A�����u���ė������鑼�ɂȂ������B�����ē@�O���睊��@�̕��Ɍ����ēy�������ĕs�h��l�т��Ƃ������́B��ɁA�A�������������@�́A��ɑ����d�ł�������l�сA���������̋`�m�Ƒ������̖ʓ|���Ō�܂Ő^���ɂ݂��B

�`��ԍ�6-10-12

����ʁ�

�������g�����c���u�ԍ�w�v���k��6��

��Δ��ˎ牮�~�Ձi�����{���h��فj

�ԕ�Q�m�ɂ��g�Ǔ@�������莖�����N�������\15�N�i1702�j�����A���{��ڕt��������Δ��ˎ�v���̉��~���������B��N�̋w���{�������x���Ɍ������r���A�g�c�����q��ƕx�X���E�q��̗��������̐�Ή��~�ɏo�������A��������̌���������B ���̘Q�m���A���������̕�O�ɕ��ς܂����̂��A�����֎��Ă����B ���̎��@���ɂ́A�Q�m���������������Ƃ����u�`�m�����̒r�v���������Ƃ���Ă��邪 ���݂͎c���Ă��Ȃ��B���{���h��كr���ɐ����̃v���[�g������݂̂ł���

�`��Ճm��2-8�@���{���h��كr��

����ʁ�

�������g��������u�Ղ̖�w�v���k��5��

�D�̒�

�i�E�֍s���Ɠ��{�����ʁB���֍s���ƌՂ̖傩��]�ˏ�ցj

�`�m�����͌ߑO4�����납���2���Ԃ̎������I���A���������x���܂Ŗ�11�����̐ᓹ��3���Ԏ�Ƃ������ٓI�ȃX�s�[�h�ŕ������B ���������q�������݁A���̑�����A����� ��12�����ȏ゠����������B �ԐV�Z���D�̒҂܂ŗ����Ƃ��A�O�Ƀo�b�^���|�ꍞ��ł��܂����B���̎����̊Ԋ앺�q�� �u�����܂ŗ����̂ł͂Ȃ����A�����������A�s�b��Ȃ��z���B�v�Ǝ������Ƃ���A���炭���� �����オ���x���܂ŕ������Ƃ����B

���Z����

�`���5-29-16

����ʁ�

JR�u�c���w�v���k��10��

��x���R��

��x���{��

�����@�����R��x��

�c��17�N�i1612�j����ƍN������`�������߂ɁA����@�֘a���������A�O���c�ɑn�������B���i18�N�A���ݒn�Ɉړ]�����B���ւɈړ]����ɂ�����A�O�㏫�R�ƌ��͖��ɂ��ї��A���A���A�O�H�A���J�̑喼�����F�ɍċ��ɓ��������̂ŁA���Ƃ̕�ɂȂ����Ɠ`������B�ԕ�`�m�����́A��x���Ő��������̕�O�ɋg�ǂ̎���� �w�����̕������̂��A��ڕt���Δ��ˎ牮�~�Ăяo����A�喼4�ƂɈꎞ�a���ƌ��܂����B�ؕ���̋`�m�̈�[�͎��Е�s�̋��āA��x���ɑ����邱�ƂɂȂ������A�Ԑ^�Z�ɂ��Ă͐e�ʂ̊肢�ɂ������n����A�z�n�{�莛�ɑ���ꂽ�B

4�Ƃ����������o���A�揊��閾���̌ߑO4�����ɑS�Ă̖������ςB �e���̖@���ɂ͐ؕ���\���u���n�v�����Ă���B�t���Ă��Ȃ��̂́A����g�q��̕�݂̂ł���B

�`�捂��2-11-1

����ʁ�

�s�c�O�c���u��x���w�v���k��3��

�����������

��x���R��̉��ɗ��A��Γ������`�Y���B ���͓�̐ԕ�̒n��]�݁A��ɂ͓�������� �A����������Ă���B ��Γ������̐S���͉����v���Ă���̂ł��낤���E�E�E

�`�捂��2-11-1

����ʁ�

�s�c�O�c���u��x���w�v���k��3��

��̈��

�g�Ǔ@��莝���A�����g�Ǐ���̎����̈�˂Ő�����̂��A���������̕�O�� �������Ɠ`����Ă���B���̌�A�g�Ǐ���͎̎��Е�s�̎w�}�ɏ]���A�{���g�Ǔ@�ɓ͂���ꂽ�B

�`�捂��2-11-1

����ʁ�

�s�c�O�c���u��x���w�v���k��3��

����������

�@���́u����@�a�O���{���U���v���ь����勏�m�v

���\14�N3��14���ؕ��B���N35��

�d���ԕ��5��3��Ώ��B

�]�ˏ钆�ɂ����āA���ƕM���g�Ǐ���`���ɐn���A�����A�������c���E�����v�@�ɂ����Đؕ��B

�`�捂��2-11-1

����ʁ�

�s�c�O�c���u��x���w�v���k��3��

�������v�l�E����@��

�@���F�uꢐ�@�a��壐�����o�v

����4�N�i1714�j6��3���v

�O��5���Ώ��@�������璷���̖� ��������O�ɑ�Γ��������Ō�̕ʂ�ɗ����ہA�T�d�������ē���������������ʂꂽ�B���̍ہA����@�͑�̐S��m�炸�B�s���b�Ɣl��A��ɑ�̐S��m�� ����������B���ׁ̈A�ԕ�`�m�ؕ���̋`�m�̉Ƒ��̖ʓ|�����邱�Ƃɐs�͂��������B

�`�捂��2-11-1

����ʁ�

�s�c�O�c���u��x���w�v���k��3��

��Γ������̕�

�����������

��Γ������ǗY(�悵����)�@���N45�� �ԕ�˕M���ƘV�@�\��1500��

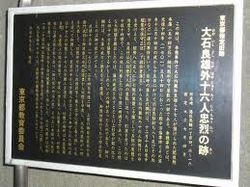

�����F�����@�n����m �������璷��ؕ��A��ƒf���A ����̒�ŗ{�q�̒��L�ɂ����Ƃ̍ċ��{�ɓ��������邪�A���L�̍L���ː��Ƃ��a�������܂�A��ƍċ��̖]�݂��₽��A���s�̉~�R�ɂĉ�c�������A��N�̋w���Ƃ����肷��B ���\14�N12��14���ԕ�Q�m47���͋g�Ǔ@�ɓ�������g�Ǐ���`���̎������A��N�̖��O���͂炷���Ƃ��o�����B

�`�捂��2-11-1

����ʁ�

�s�c�O�c���u��x���w�v���k��3��

��Ύ�ł̕�

��Ύ�ŗNj��@���N16��

�����F�n�\�����M�m

��Γ������̒��j�@��肭�ɂđ啿�i�g��174�����j�ł������Ƃ����B

�������ėNj��i�悵���ˁj�𖼏��B

���ǗY�͍Ȏq�𗣉����邪�A���j��ł� ���ɏ]���~�R��c�ɏo�Ȃ��A��������̍ۂ͗�����̑叫�߂��B���������́A���ƕʂ̏����B���@�ɗa����� ���\15�N2��4�����{�̖��ɂ��ؕ��B ���Ɠ�����x���ɖ���B

�`�捂��2-11-1

����ʁ�

�s�c�O�c���u��x���w�v���k��3��

�x�������q�̕�

�x�������q���f(�ق�ׂ₷�ׂ�������)�@�n���@���N34��

�����F�n�_�P���M�m

�z��V���c�ˎm���R�펟�E�q��̎q�A ���͕��f�i�����ˁj

���\7�N���c�n��ɂĈɗ\����ː���Z�Y���q��̉ʂ������ɏ��������L���ƂȂ�B�ԕ�ˎm�x���핺�q�ɖ]�܂�ė{�q�ƂȂ�B�ˎ������������ؕ���A�I�n�w�����i�h�Ƃ��Ċ����B

�`�捂��2-11-1

����ʁ�

�s�c�O�c���u��x���w�v���k��3��

��Γ�������ؕ��̒n������

�א�ƁE��Γ�������ؕ��̒n

���\15�N12��15����A��Δ��ˎ�@�Ɉڂ���Ă����v46������Γ��������͂��߂Ƃ���17�����א�@�ɂ��a���ƂȂ����B���̍א�@�ɂ�����2�����Ԃ̋L�^�������Ɏc����Ă���B���Ƃɂ��a���ƂȂ����喼�Ƃ�肩�Ȃ�ǂ��ҋ��ł������Ƃ��� �ˎ�א�j���͉��x�����{�ɏ����Q�肵���Ƃ����A�����̋łɂ͍א�Ƃɏ������������ł��������炵���B���̊肢���������A���N2��3���ؕ��𖽂����A�������s���ꂽ�B�S�[�͍���x���ɖ�����������̂����e�ɑ���ꂽ�B

�`�捂��1-16-25

����ʁ�

�s�c�O�c���u��x���w�v���k��15��

�ї��ƁE�ԕ�`�m�ؕ��̒n

�����{�˖ї��Ɖ����~��

�i���Z�{�q���Y�j

���{�˂͒���{���˂Œ��B�˖ї��Ƃ̎x�ˁB���̔˂͋`�m�������A�Ȃ��Ȃ����i�ɑΏ����A �ƍߐl��������悤�ł������Ƃ����B�����ɂ͉������\�q���10�����a����ꂽ��

�ؕ��������n�ł���B

�`��Z�{��6-9-11

����ʁ�

�������g������J���u�Z�{�؉w�v����

����ƁE�ԕ�`�m�ؕ��̒n

����͓���ƍN�a���̒n�ł���A����Ƃ͓���ƂƐe���ȊW�ɂ������B ���̉��~�ɂ́A���c��E�q��A�_��^�ܘY��9�����a����ꂽ�B

�ԕ�`�m�̒��ł́A�g�����Ⴂ���̂��a����ꂽ�B���̈F�{�ˍא�Ƃɔ�ׂ�Ƒҋ��͂��܂�ǂ��Ȃ������B

�`���5-20-20

����ʁ�

JR�u�c���w�v���k��5��

��Ύ�ł�ؕ��̒n�i���C�^���A��g�فj

���ɗ\���R�ˏ����Ɖ����~���i���C�^���A��g�فj

���i12�N�i1635�j�ƍN�ٕ̈��폼���菟�̎q�A��s���K�����15���ŏ��R���Ȃ����B���̉��~�ɑ�Ύ�ŁA�x�������q��10�����a����ꂽ�B �Ή��́A�F�{�ˍא�Ƃ≪��ː���ƂƔ�ׂ�ƈ��������B

�`��O�c2-5-4

����ʁ�

JR�u�c���w�v���k��15��