| ◆市川雷蔵の殺陣

「雷蔵の前に狂四郎なく、雷蔵の後に狂四郎なし」・・・映画・テレビ・舞台などで多くの眠狂四郎が出現したが、いまなお市川雷蔵を超える役者は現れていない。

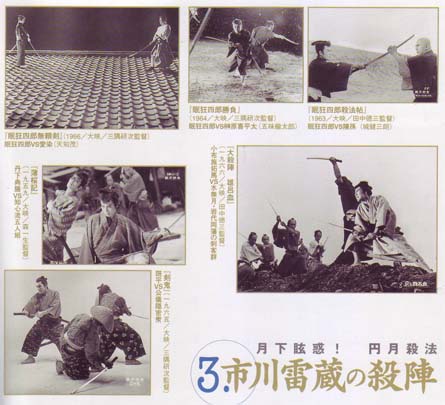

雷蔵の「眠狂四郎」シリーズ(大映)は12本作られた、第一作『殺法帖』では、城健三朗(若山富三郎)扮する陳孫の拳法に、狂四郎もちょっと調子が狂ったようだ。城のトンボを切る体術が目立った。

眠狂四郎のキャラクターが定番したのは、二作目の『勝負』。五味竜太郎扮する榊原喜平太に対する円月殺法が見事に決まった。体躯の大きい五味が吸い込まれるように狂四郎の刃圏に入って、ズバッと斬られる。第四作『女妖剣』(1964/池広一夫監督)からストロボ撮影によって、円月殺法の幻惑と瞬間催眠に陥るような映像的効果をもたらすようになった。

第八作『無頼剣』ではストロボを用いなかった。脚本は伊藤大輔のオリジナルで、原作者の柴田錬三郎が「これはオレの狂四郎ではない」と怒って試写室を出て行ったという話だが、皮肉にも本作がシリーズ中のベストと評されている。天知茂扮する愛染が、狂四郎とまったく同じ「円月殺法」を駆使するのだ。足場の悪い屋根瓦の上で、二人とも同じく刀で円を描いた末、ガッキと絡み合い、わずかに狂四郎が制する。シリーズ中、最強の敵といえた。

『大菩薩峠』(1960/三隅研次監督)はニヒリスト剣士の元祖・机龍之助が主人公だが、雷蔵は繊細すぎて、龍之助のふてぶてしさに欠けていた。「音無しの構え」もやや腰高すぎる。

『大殺陣

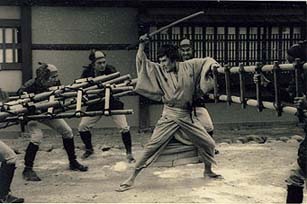

雄呂血』は阪妻の『雄呂血』(1925/阪妻プロ/二川文太郎監督)のリメイクだが、内容はかなり変わり、最後はヤクザ、捕方、二つの藩の追っ手と、四つの勢力(750人という説もある)を相手に10分以上も斬りまくる。いくらなんでも、ひとりでそんなに斬れるものではない。

それより『薄桜記』の丹下典膳の、隻腕となり、さらに足に傷を負い、仰臥したまま剣をふるう凄絶な立回りが悲壮美をあらわした。

『剣鬼』の斑平は「犬の血を引く子」と貶められた特異なキャラクターの人斬り。花の咲く原をもの凄い速さで駆けながら斬るシーンがよかった。

|